(Carte postale : collection privée, M. et Mme Gernot MUELLER)

Ensuite, vient le creusage sur la coche, à l'aide de la tarière puis de diverses cuillères, ce travail moins pénible étant souvent dévolu à l'épouse.

1/ Les sabotiers

2/ Le monde à part des sabotiers

3/ Les cordonniers du bois

4/ Les Familles de Sabotiers

5/ Le travail du sabot

6/ Traditions - Remerciements

Le bois employé dans la région est surtout le hêtre ou "fayard" ; ce hêtre étant appelé en patois mayennais "feuca" (mot sans doute dérivé du latin fagus). Il est travaillé en vert pour plus de facilité dans la mise en œuvre, et l'artisan porte un tablier de cuir tout collant de sève.

Les grumes de hêtre

sont débitées en rouelles à la scie-harpon (ou passe-partout)

à la longueur d'un sabot, puis fendues selon leur grosseur.

L'ébauche de la forme extérieure sera obtenue à la hache

à bûcher, c'est "dresser les quartiers".

L'étape suivante se fait sur la bique, petit établi sur lequel

est fixé un grand sabre orientable, très tranchant, le paroir,

avec lequel est façonné l'extérieur de la pièce.

(Carte postale

: collection privée, M. et Mme Gernot MUELLER)

Ensuite, vient le creusage sur la coche, à l'aide de la tarière

puis de diverses cuillères, ce travail moins pénible étant

souvent dévolu à l'épouse.

Fougères

: dans sa loge, sabotière au travail de l'évidage à l'aide

de la tarière.

(Carte postale : collection privée, M. et

Mme Gernot MUELLER)

Le boutoir est ensuite mis en œuvre pour former semelle et talon.

Etabli portatif, ou "coche"

ayant servi à Marcellin Gautier (1920).

Musée du Compagnonnage à Tours.

Et c'est

de nouveau l'épouse qui se charge des finitions au racloir, avant de

teindre au noir de fumée, au brou de noix ou plus tard au vernis.

Avec le temps,

le bridage apparaît, c'est la pose d'une bande de cuir en forme de croissant

à l'avant du sabot, qui va apporter un meilleur confort à la

marche.

Ces brides pourront resservir pour plusieurs paires de sabots successives.

Sabot à brider

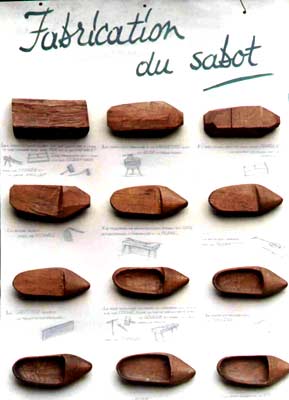

Les étapes de la fabrication des sabots découverts , les

sabots terminés sont destinés à recevoir une bride

(Exposition des Sabotiers à Nassogne, Belgique,

par Edmond Leroy).

Le paroir est l'outil le plus important pour le travail du sabotier, mais le plus beau est sans conteste la hache à bûcher dite "épaule de mouton".

La hache à bûcher dite "épaule de mouton"

Poli par les mains de plusieurs générations,

son manche en forme de boule sert de contrepoids.

Un assaut

qui servait à dégager la voûte du sabot, en avant du talon

(Musée des Arts et Traditions Populaires du Perche à St-Cyr-la-Rosière,

Orne).